6. 各種資料

第98回五月祭酒類取扱指針

以下の通り、第98回五月祭酒類取扱指針を定める。

(目的)

第1条 本指針は、令和7年5月24日(土)・25日(日)に開催される第98回五月祭において、満20歳未満の者による飲酒及び飲酒に伴う事故を防止することを目的とする。本指針は、企画構成員、来場者、五月祭常任委員会(以下「委員会」という。)、及びその他五月祭の会場に出入りするすべての者が遵守しなければならない。

(満20歳未満の者を含むクラス企画の除外)

第2条 2024年度及び2025年度入学のクラスが出展する企画による酒類の取扱は、これを認めない。

(委員会の義務)

第3条 委員会は、次の項目を遵守しなければならない。

(1) 酒類取扱企画の酒類取扱に関する情報を事前に収集すること

(2) 本指針に基づく酒類取扱制度を企画代表者会議・公式ウェブサイトなどを通じ、企画及び来場者に広く周知すること

(3) 五月祭開催期間中に会場内で酒類を提供する業者に対して本指針を遵守するよう要求すること

(4) 本指針に基づく酒類取扱制度を適切に運用するために活動すること

(5) 来場者が泥酔した場合、速やかに対応すること

(アルコールパスポート制度の運用)

第4条 委員会は、第1条に記載の目的を達成するため、アルコールパスポート(以下「アルパス」という。)に関する以下の項目に基づく「アルコールパスポート制度」を運用する。

(1) 委員会は、原則として会場内に設置する「案内所」にてアルパスを発行する。

(2) アルパスは、委員会が来場者から呈示された顔写真付き身分証明書の呈示により年齢確認をした上で、本指針に来場者が同意したことを確認したのちに、来場者の手首に着用することで発効する。

(3) 来場者が顔写真付き身分証明書を所持していない場合は、生年月日が記載されている身分証明書2点をもって、これに代えることができる。

(4) 委員会は、1人の来場者につき同時に1枚のみアルパスを発行する。

(5) 酒類取扱企画が来場者に酒類を提供する際、来場者が着用している有効なアルパスに、委員会が定めた数のチェックを所定欄に⼊れる。

(6) チェック欄の個数を、アルパス1枚につき3つに制限する。

(7) チェック欄1つにつき、提供可能な純アルコール量は15gとする。

(8) アルパスは、破断した際、他人に譲渡した際、及び所定欄がチェックで満たされた際に失効する。

(9) 委員会は、来場者が泥酔しているなど、これ以上の飲酒が危険であると判断した場合、来場者のアルパスを失効させることができる。

(10) アルパスが失効した際には、委員会は失効したアルパスと引き換えにアルパスを再発行することができる。再発行の際は本条2項と同様の手順をとる。ただし、来場者が泥酔しているなどこれ以上の飲酒が危険だと委員会が判断した場合、再発行は認められない。

(11) 有効なアルパスを着用していない状況での酒類の購入及び飲酒は認められない。

(酒類取扱企画の義務)

第5条 酒類取扱企画及びその企画構成員は、次の項目を遵守しなければならない。

(1) 委員会に対し、委員会が定めた期限までに酒類取扱に関する詳細について申請すること

(2) 第98回五月祭当日時点で満20歳以上と確認できる者を企画の正責任者と副責任者として定めること (3) 「アルコールパスポート制度」の運用に必要な費用を一部負担すること

(4) 委員会に対し、本指針などに同意し遵守する旨を委員会が定めた期限までに誓約し、提供する構成員全てが誓約書に署名すること

(5) 委員会が発行する「アルコールパスポート着用のお願い」を企画場所に掲出すること

(6) 酒類を来場者に提供する際、委員会が発行する「酒類提供者用アルコールパスポート」を常に着用すること

(7) 酒類を来場者に提供する際、来場者が委員会の発行する有効なアルパスを着用しているか確認し、委員会が定めた数のチェックを所定欄に⼊れること

(8) 前項において、来場者が有効なアルパスを着用していない場合や、アルパスの所定欄がチェックで満たされている場合、来場者が泥酔している場合、その他酒類の提供が不適当と判断される場合は、酒類を来場者に提供しないこと

(9) 酒類を来場者に提供する際、事前に委員会に申請し許可を得た方法によってのみ提供すること

(10) アルコール度数が20度を超える酒類は、いかなる場合もアルコール度数が20度以下になるように他の飲料等で薄めてから提供すること

(11) アルコール度数が10度以上の酒類を提供する場合は、来場者が泥酔しないよう特に注意すること

(12) 泥酔している来場者及び企画構成員を発見した場合、速やかに委員会に報告すること

(13) 酒類の提供によるトラブルが発生しないよう特に注意すること

(14) 五月祭期間中、取り扱う酒類を、提供者自身の飲用をはじめとした、来場者への提供以外の用途に用いないこと

(酒類取扱企画への措置及び罰則)

第6条 酒類取扱企画が第5条に規定された項目を遵守しない場合、委員会は当該企画を措置及び罰則の対象とすることができる。

(会場内の酒類提供業者の義務)

第7条 五月祭会場内の酒類提供業者は、次の項目を遵守しなければならない。

(1) 酒類を来場者に提供する際、来場者が委員会の発行する有効なアルパスを着用しているか確認し、委員会が定めた数のチェックを入れること

(2) 前項において、来場者が有効なアルパスを着用していない場合や、来場者が泥酔している場合、その他酒類の提供が不適当と判断される場合は、酒類を来場者に提供しないこと

(来場者の義務)

第8条 本学学生を含むすべての満20歳以上の来場者は、五月祭で酒類の提供を受ける際及び五月祭の会場内で飲酒する際に、次の項目を遵守しなければならない。

(1) 委員会からアルパスの発行を受ける際、顔写真付きの身分証明書、もしくは生年月日が記載されている身分証明書2点を委員に呈示し年齢確認を受けた上で、本指針に同意すること

(2) 委員会が発行する有効なアルパスを常に着用すること

(3) 委員会・酒類取扱企画ならびに会場内の酒類販売事業者の求めに応じて、アルパスを呈示し、委員会が定めた数のチェックを受けること

(4) 他人にアルパスや酒類を譲渡しないこと

(5) 自ら及び同伴者の体調に常に気を配り、過度の飲酒をしないこと

(6) 東京大学本郷・弥生キャンパス外から酒類を持ち込まないこと

(7) 飲酒運転を行わないこと

(8) 飲酒状態で他の人々の迷惑になる行為を行わないこと

著作権について

- 企画実行に際して、著作権法第2条第1号に定める著作物を利用する場合は、法令を遵守してください。

(参考)著作権法第2条第1号 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

- 最終的な企画内容に関しては出展企画の自己責任とし、企画実行の際の著作物の利用に関する問題について、委員会は一切の責任を負いかねます。

著作権指針

- 著作物の使用にあたっては、著作者名や出典の表記、著作者の名誉・声望の保持などに十分留意してください。

- 原則として企画内容は無料で公開し、他者の著作物を使用する場合は、出演者などへの出演料および謝礼の交付を行わないでください。

- 出演料および謝礼の交付を行う場合は、著作権法第38条第1項の例外規定が適用されなくなり、著作権者の許諾が必要です。

- 原則として、台本や譜面といった著作物の内容を変更しないでください。

- 著作物の内容を変更する場合は、著作権者の許諾が必要です。

(参考)著作権法第38条第1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

オンラインで企画を公開する場合の注意

- オンラインでの企画公開に際して、著作権法第2条第1号に定める著作物を利用する場合は、加えて以下の事項も遵守してください。

音源を利用する場合

- 企画実行に際して、楽曲を演奏する場合や既存の音源を利用する場合には、楽曲・音源の著作権に十分留意してください。

- 原則として、自ら演奏または制作した音源を使用してください。

- 自ら制作したものでない音源を利用して配信する場合には、楽曲・音源の著作権に加えて、音源制作者のもつ送信可能化権などの著作隣接権に配慮する必要があります。

- 企画実行に際して、著作権上の問題が生じる可能性がある場合には、利用する音源の著作権および著作隣接権の管理者に事前に確認してください。

- 特にYouTubeで著作権を侵害する可能性のある音源を利用すると、ライブ配信が停止される場合があります。

- YouTubeヘルプの『ライブ配信に関する著作権の問題』<https://support.google.com/youtube/answer/3367684?sjid=3786233317812836129-AP> も併せて確認してください。

音源以外の著作物を使用する場合

- 著作権指針の内容を遵守してください。

- 必要に応じて、現行の著作権法などを参照してください。

五月祭公式ハッシュタグ決定のお知らせ

車両入構規制図

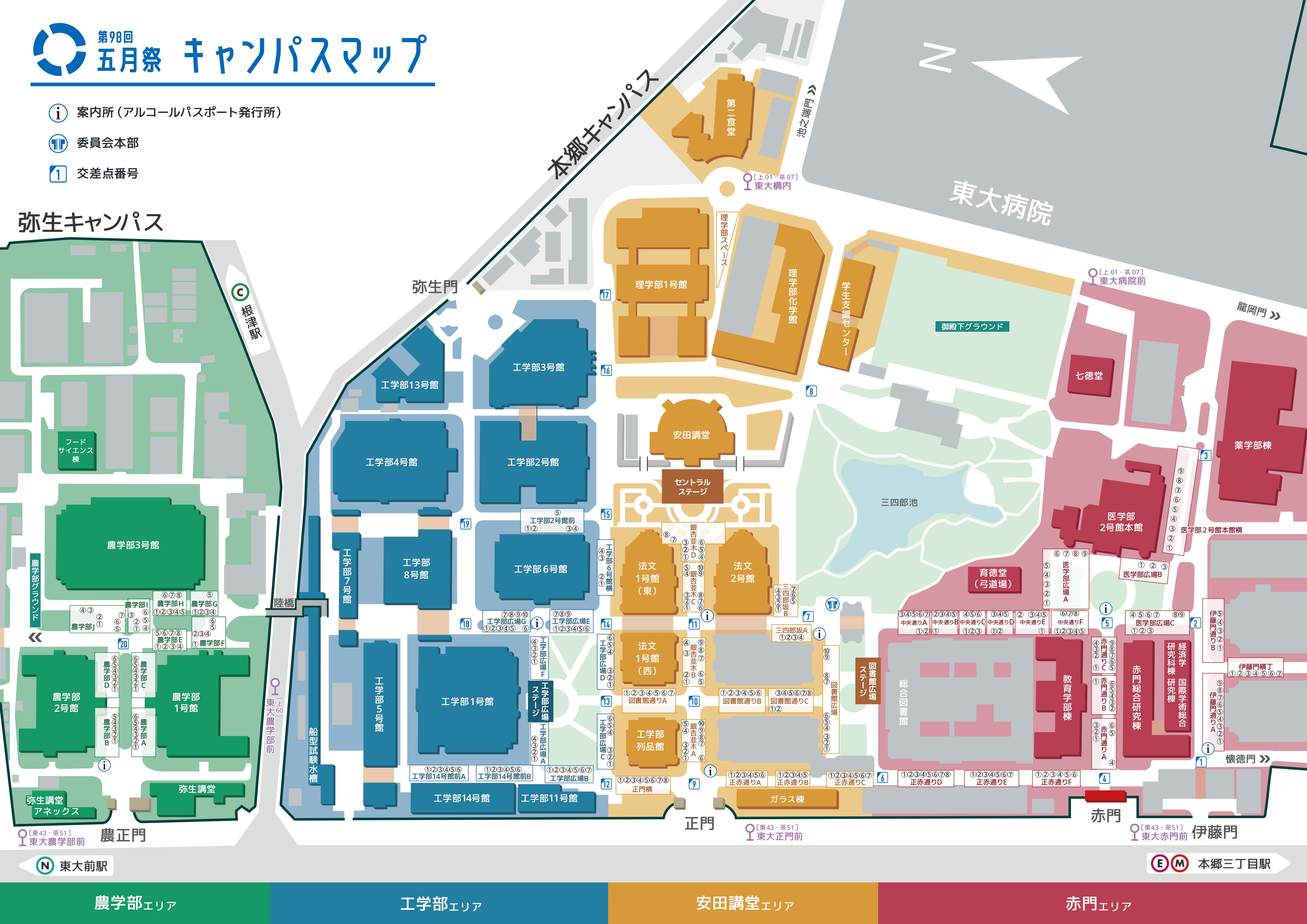

キャンパスマップ